ウクレレ。英語で書くとukulele。

英語の発音表記は “jùːkəléɪli”であり、ハワイの人々はどちらかというと「ユゥークレイリィ」と発音します。

今回の記事では「ウクレレ “ukulele”」という言葉の意味と語源にまつわる、4つの説を紹介します。

目次

ウクレレの語源の4つの説

「ウクレレ」という名前の由来には、主に次の4つの説があります。

- ウクレレを弾くときに素早く動く右手が「ピョンピョンと跳ねる蚤(ノミ)」に見えたことから、ハワイ語で「ウク “uku”=蚤(ノミ)」+「レレ “lele”=飛び跳ねる」→「ウクレレ “ukulele”=飛び跳ねる蚤」と呼ばれた。

- 当時人気だったウクレレ奏者が素早いテクニックで軽快に演奏する姿を、観客たちが親しみをこめて「ウクレレ “ukulele”=飛び跳ねる蚤」と呼んだ。後になって彼の弾いていた楽器もウクレレと呼ばれるようになった。

- ウクレレの楽器としての起源は、ポルトガル移民によってハワイに持ち込まれた「ブラギーニャ」。ポルトガルからハワイへの贈り物として「ウク “uku”=贈り物」+「レレ “lele”=やって来る」→「ウクレレ”ukulele”=到来した贈り物」と称された。

- ハワイの伝統的な弦楽器である「ウケケ”ukeke”」に「レレ”lele”=踊る」という言葉を加えて、「ウケケレレ “ukeke lele”=踊るウケケ」と呼ばれていたのが、訛って「ウクレレ “ukulele”」となった。

【語源その1】ウクレレを弾く手が「飛び跳ねる蚤」に見えた説

ウクレレの名前の由来としては、現在この説がもっとも有名かもしれません。

ウクレレを弾くとき、とくにジャカソロのような素早いテクニックのときなど、右手はとても素早く軽快に動きますよね。

この動きが「飛び跳ねる蚤(ノミ)」のようだということで、現地語で「蚤(ノミ)」を意味する「ウク “uku”」と、「飛ぶ、跳ねる」を意味する「レレ “lele”」を合わせて「ウクレレ”ukulele”=飛び跳ねる蚤」と呼ばれるようになったと言われています。

確かに、手の甲を軸に5本の指がユラユラと動く姿は、飛び回る蚤に見えなくもないですね。

ちなみに右手ではなく、フィンガーボードを縦横無尽に動く左手の動きが蚤に見えた、という説もあります。

【語源その2】「飛び跳ねる蚤」と呼ばれた演奏者がいた説

ウクレレを弾く「手」ではなく、「演奏者」そのものが飛び跳ねる蚤に例えられた、という説もあります。

この説を説明するには、ウクレレの歴史について少し触れておくべきでしょう。

ウクレレの起源と歴史

1800年代後半にポルトガルから持ち込まれた「ブラギーニャ」と呼ばれる弦楽器が、ウクレレの起源だと言われています。

当時、ハワイはたくさんの移民を受け入れていました。ポルトガルからの移民も多く、そのなかには幾人かの楽器職人もいたのです。

楽器職人たちはハワイに着くなり、現地の木材で故郷の楽器ブラギーニャを作りました。もともと陽気なラテン系民族のポルトガル人ですから、夜になれば港に集まって、このブラギーニャを演奏しながら飲めや歌えやの宴を開いていたそうです。

ブラギーニャの軽やかで愛らしいサウンドはハワイの海の民たちにも気に入られ、少しずつ広まりながら形を変えていったそうです。

イギリスから来た、飛び跳ねる蚤

1879年、エドワード・パーヴィスという一人のイギリス軍人が、ハワイ王政の要人としてハワイにやって来ました。

もともと音楽の素養のあった彼は、現地で親しまれていたブラギーニャに興味を持ち、すぐにマスターしました。彼はハワイの王族の前でも自分の腕前を披露し、喝采を浴びていたそうです。

元々小柄なエドワードが、小さなブラギーニャを抱えて軽快に演奏する姿はとても愉快で、人々はそんな彼の姿を親しみを込めて「ウクレレ “ukulele”=飛び跳ねる蚤」と呼んだそうです。

すでにハワイで独自の変化を遂げていたブラギーニャも、そんな彼の愛称にちなんで「ウクレレ」と呼ばれるようになった、というのがこの説です。

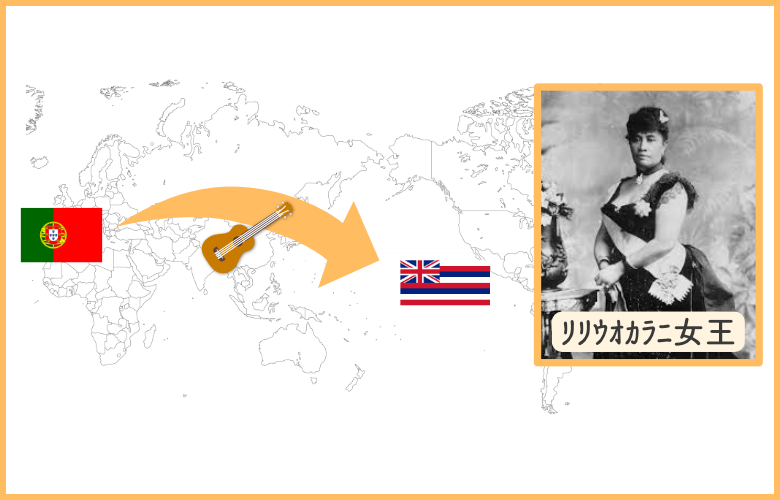

【語源その3】ポルトガルからハワイへ「到来した贈り物」説

*出典:https://en.wikipedia.org/

ハワイ王朝最後の女王、リリウオカラニは、既に広まっていた上の二つの説とは異なる独自の説を持ち、人々に語っていたそうです。

その説というのが、「ウクレレ “ukulele”=到来した贈り物」という説。

すでに述べた通り、ウクレレの起源はポルトガル移民が持ち込んだブラギーニャにあります。

「ウク “uku”」には蚤(ノミ)以外にも「贈り物」という意味があり、「レレ “lele”」には「来る、到来する」という意味もあります。

それゆえ、ウクレレはポルトガルから「到来した贈り物 = ウクレレ “ukulele”」と呼ばれた、というのが彼女の主張した説です。

王族らしい、なんとも上品な説ですね。

【語源その4】「ウケケレレ」が訛って「ウクレレ」となった説

ハワイには「ウケケ “ukeke”」と呼ばれる、世界的にも珍しい、口に挟んで使う弦楽器があります。ウケケは唯一のハワイ発祥の弦楽器でもあります。

このウケケと比較して、より軽快でテンポの早い演奏が可能であるブラギーニャが「ウケケ”ukeke”」+「レレ”lele”=踊る」→「ウケケレレ “ukeke lele”=踊るウケケ」と呼ばれるようになり、のちに訛(なま)って「ウクレレ “ukulele”」になった、という説です。

どの説が本当なのか

特に有力とされているのは、語源その1または語源その2の「ウクレレ “ukulele”=飛び跳ねる蚤」説です。が、残念ながら、民族史的にはどの説にも確固たる証拠はありません。

ただ、語源その1を見たときに「ふつう、楽器を見てノミなんかに例えるか?」という疑問が湧きませんか?だとすると、ユーモアも込めて演奏者をノミに例えている語源その2の方がまだしっくり来ます。

一方で、エドワード・パーヴィスは晩年、自分を退役に追い込んだ当時の王朝をこき下ろす批評文を発表しており、そんなマイナスイメージを持つ人間を楽器の名前の由来にはしないだろう、という意見もあるようです。

そうすると、「ウケケレレ “ukeke lele”=踊るウケケ」説が一番説得力があるような気もしてきますし・・・

いっそ、いろんな意味でややこしい他の説は全部忘れて、「ポルトガルからの贈り物」と呼ぼう、とハワイ女王が言い出したとしたら、それが一番納得出来る気もします。

いずれにせよ、ウクレレを弾く手がノミに見えた、という語源その1の説が一番説明するのが簡単で、現在もっとも広まっているのは確かです。

ウクレレとギターの違いって何?徹底比較してみる!